反対咬合(受け口)

反対咬合(受け口)とは?

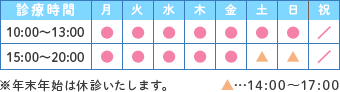

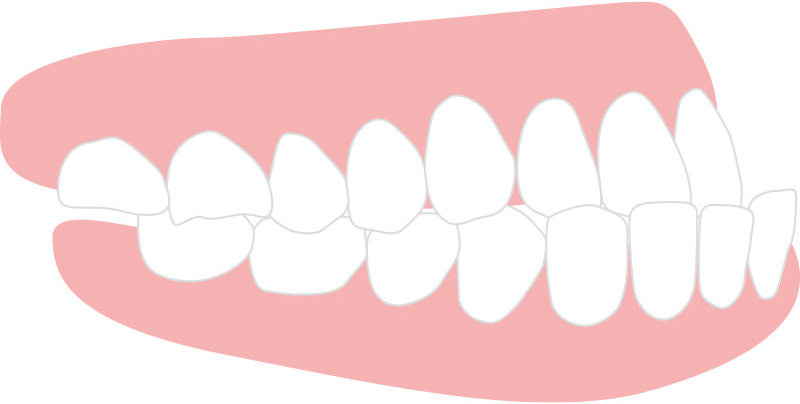

正しい噛み合わせと逆になっている状態です。

嚙み合わせが正しい場合は上の前歯が下の歯に被さりますが、反対咬合はその逆で、下の前歯が上の歯より前に飛び出しています。

一般的に「受け口」と呼ばれています。反対咬合は見た目の印象に大きく影響するだけでなく、発音の障害や食べ物を噛み切りにくいといった機能面の問題も伴います。また、成長期に適切な対応を行わないと、骨格の不均衡が進行して顔の輪郭に左右差が生じることもあります。

反対咬合(受け口)の原因

生まれつきの骨格、上あごの成長が下あごに比べて不十分だった、幼児期の指しゃぶりや口呼吸などの癖によるものがあります。さらに、遺伝的要因だけでなく、舌の位置や口腔周囲筋のバランスの乱れも反対咬合の原因になることがあります。早期に専門医による診断を受けることで、効果的な治療計画を立てることが重要です。

反対咬合(受け口)のリスク

外見的に気になる上に、あごの骨に負担がかかりやすく、顎関節症を引き起こす恐れがあります。

また前歯が噛み合っていないため奥歯への負担が大きく、奥歯の寿命が短くなることがあります。

加えて、反対咬合は発音障害や嚥下(えんげ)障害を引き起こすこともあります。特にサ行やタ行などの発音が不明瞭になるケースが多く、コミュニケーションに支障をきたす場合もあります。

また、噛み合わせが悪いことから、食べ物を十分に咀嚼できず、消化不良や胃腸の負担につながることもあります。

反対咬合(受け口)の治療法

大人

大人の場合は骨格の成長が終わっているため、下側(口の中側)にブラケットを使用して抑えたり、上の前歯を前に動かし下の前歯を後ろに下げたりして症状を改善していきます。

軽度の場合は抜歯をしない治療が可能ですが、中程度~重度の場合は小臼歯を抜歯してスペースを作り、下の前歯を後ろに下げます。さらに、透明なマウスピース型矯正装置を用いることで、目立たずに治療が可能な場合もあります。また、骨格的なずれが大きい場合は外科手術を併用する外科矯正治療が選択されることがあります。術前・術後の矯正治療と組み合わせることで、より良い咬合と審美性を実現します。

子供

子供はあごの成長が活発なので、「チンキャップ」という装置を使って下あごの成長を抑制します。

下あご(おとがい)にあてるチンキャップと、頭にかぶるヘッドキャップからなります。

目立つので自宅にいる時や睡眠時に使用しますが、1日10~12時間は装着していることが望ましいです。成長期の治療は骨格のバランスを整えるチャンスであり、早期に治療を開始することで、将来的な外科手術の必要性を軽減できる可能性があります。定期的な経過観察と装着時間の管理が治療成功の鍵となります。