叢生(八重歯・乱ぐい歯)

叢生(八重歯・乱ぐい歯)とは

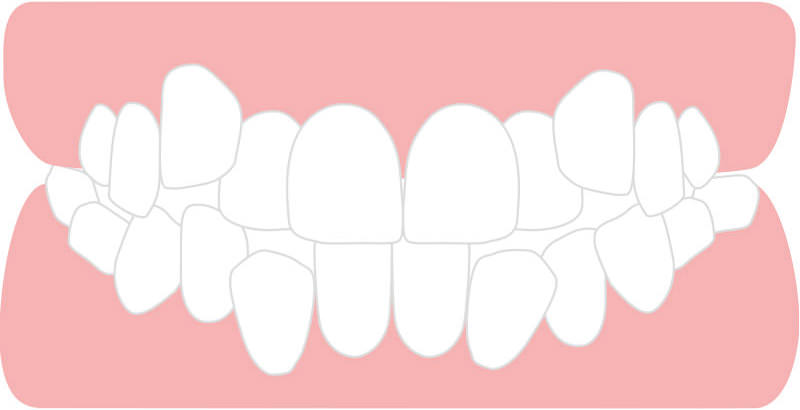

歯がガタガタに並んでいたり、ところどころで重なっていたりする状態を叢生(そうせい)といいます。

犬歯(糸切り歯)が飛び出ている、いわゆる八重歯も叢生の一種です。

また歯列の乱れが大きいと杭が乱れて並んでいるように見えるため、「乱ぐい歯」と呼ばれることもあります。

叢生(八重歯・乱ぐい歯)の原因

あごの骨が十分に発育しなかった、歯そのものが大きかったなどが原因です。

現代人は食生活の変化などによりあごが小さくなってきている傾向があり、それにより歯がきれいに並ぶスペースが足りず、叢生が起こりやすくなっています。

また、乳歯が早く抜けたり、逆に長く残りすぎたりすることも、歯の生える位置を狂わせる原因になります。

口呼吸や頬杖、舌の癖など、日常のちょっとした習慣もあごの成長に影響を与えることがあります。歯並びの乱れが激しい場合は、永久歯を抜いて改善することがあります。

叢生(八重歯・乱ぐい歯)のリスク

歯が重なっている部分や、嚙み合わせの悪い部分が歯磨きしにくいため、虫歯や歯周病になりやすいリスクがあります。特に磨き残しが多い個所をご紹介します。

具体的には、前歯の裏側や歯と歯の重なりの隙間、歯列の奥などは歯ブラシの毛先が届きにくく、プラークが溜まりやすい箇所です。

こうした部分に汚れが残ると、虫歯だけでなく、口臭や歯肉炎の原因にもなります。

また、叢生の状態が続くと、上下の歯が正しく噛み合わず、食事の際に咀嚼効率が下がるだけでなく、顎関節への負担や頭痛・肩こりなどの不定愁訴につながることもあります。

見た目のコンプレックスを感じる方も少なくありません。

叢生(八重歯・乱ぐい歯)の治療法

大人

歯の表面につける「ブラケット」装置による治療が一般的です。

目立たせたくない場合は素材をセラミック製のホワイトワイヤーを使用するとほとんど目立ちません。

また歯列のアーチが狭い場合はマウスピースを使って歯列を広げる、あるいは歯全体を後方へ下げることによって、歯を動かすスペースを作ります。

重度の場合には抜歯が必要になります。

最近では、取り外し可能で見た目にも配慮された「マウスピース型矯正装置(インビザラインなど)」を選ばれる方も増えています。

子供

あごの骨を広げてスペースを作り、歯がまっすぐに生えるスペースを作るため、プレート型の器具を口にはめる「床矯正(しょうきょうせい)」を行います。

幼稚園の年少~小学校1年生くらいから治療が可能です。

この時期に治療を始めることで、将来的に抜歯を避けられる可能性が高くなり、自然な成長を活かした矯正ができます。

また、口呼吸や舌の癖など、悪習癖へのアプローチも合わせて行うことで、より良い治療効果が期待できます。